理想を描かずにいられなかった──ダヴィッドと《ソクラテスの死》

正直に言います。

私は「ダヴィッド」という名前を聞くとちょっとドキッとするんです。

彫りの深い顔立ちに、真剣なまなざし。彼に描かれた男たちはどこまでもストイックで、自分の信じるもののために命を懸ける。描いた本人もまた、革命の嵐の中で絵を武器にしようとした熱い人だった。

私の中で、ジャック=ルイ・ダヴィッドという画家は、理想を描くことに命をかけた人として、特別な想いを抱く画家の1人です。

ダヴィットが描いた《ソクラテスの死》は、彼の信念をまるごと込めたような一枚。

新古典主義という時代の精神を、これ以上なく真っ直ぐに伝えてくれる作品です。

では、「新古典主義」とは何なのか?

一言で言えば、古代のかたちを借りながら、当時の社会や人々に問いかけた最初の市民のためのアートです。

見た目は古代ギリシャ風で荘厳。でも中身はびっくりするほど社会派。──そんなスタイルの芸術が、当時の人々の信念や政治的情熱と共鳴していったのです。

つまり、理想を描くことが、時代を変える力になる。それを最後に全力で信じたのが、新古典主義なのではないかなと思います。

それは、この後芸術は社会の変化とともに”模索”の時代へと入っていくからです。

西洋美術史を12の時代に分けてお届けしているこのシリーズ。今日は新古典主義です。

ダヴィッド《ソクラテスの死》は、なぜ、魂が震えるのか?

1787年に完成したジャック=ルイ・ダヴィッドの《ソクラテスの死》。これは、フランスに広められた新古典主義の代表作です。

場面は、プラトンの『パイドン』で語られたソクラテスの死を描いています。アテナイの法廷で、国家の神々を認めず、若者を堕落させた罪で有罪となったソクラテスは、毒杯(ヘムロック)を飲んで死ぬよう命じられました。

逃亡の道もありましたが、ソクラテスは逃げず死を迎えることを選びます。死は恐れるものではなく、魂の昇華へと至るものである──それが、弟子たちへの最後の教えだったのです。

ダヴィッドが描いたのは、まさにソクラテスが毒杯を取ろうとする瞬間。魂の不滅について語るのに夢中で、自らの死にすら無頓着に見えます。むしろ、堂々と死後の世界を指し示し、そこへ歩み出そうとしている・・・

ダヴィッドはソクラテスを理想化しました。

実際のソクラテスは70歳、こんなに若々しく筋肉質ではなかったでしょう。

それでも射し込む光を最も強く浴び、白い衣をまとい、中央に据えられています。画面の両脇は色彩を抑え、中央の赤い服の処刑人と白いソクラテスとして視線を集中させているのです。

ダヴィッドが表現しようとしたのは、死をも恐れず理念を貫くソクラテスの姿で、まさに倫理的な象徴でした。

新古典主義は、ギリシャ・ローマの簡潔な造形、筋肉や解剖学へのこだわり、歴史的場面を浅浮き彫りのように描く感覚に根差していました。前回お届けした華やかで享楽的なロココ様式に対抗し、厳しさと理想を打ち出す表現です。ダヴィッドの絵は、その精神を体現した到達点です。

理念に殉じる者たちは直線的で力強く描かれ、感情に流される者たちは曲線的に弱々しく描かれています。背景は奥行きがなく平坦で、まるで古代建築に見られる帯状の彫刻(フリーズ)のように、横に読み進める物語の一場面のように構成されています。

この《ソクラテスの死》も、右から左へ読むことができます。苦悩し、体をくねらせる弟子たち。やがて中心のソクラテスへ──静かな確信に満ちた顔、伸びる右腕、その下に毒杯。この杯に触れる直前の空間が、画面の真ん中に置かれ、最大の緊張を生み出しています。そこから、毒杯を渡す男の悲しみへと流れ、最後はベッドの足元に座る冷静な男へと至ります。

最後の男こそ──プラトンです。

本来、ソクラテスの死の場にプラトンは居合わせていませんでした。当時まだ若者だったプラトンを、ダヴィッドは、年老いて沈黙する姿でここに置きます。絵の左端はソクラテスたちのいる平らな背景とは別に、時間と現実の深みを感じさせる場所に。

つまりこの絵は、プラトンの理想化された追憶としての「ソクラテスの死」なのです。すべては、プラトンの記憶の中で、美しく再構築されているのです。それは私たちが過ぎ去りし日のことを思い出すように。

けれど、この“完璧な場面”に、私たちは違和感を覚えます。だってこのあとに続く歴史を、フランス革命の理念がやがて恐怖政治へと転じていく未来を知っているからです。

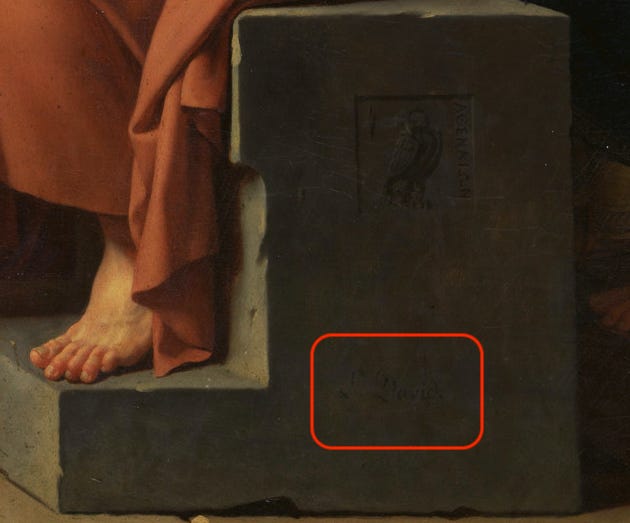

ダヴィッドはこの絵に、2度サインを残しています。それはただの署名以上の意味が込められているように感じられます。この絵が個人の記憶や、のちの時代への問いかけをも含んでいることの“しるし”のようにも見えるのです。

一見すると、厳格で単純に見える新古典主義の絵画。

けれど《ソクラテスの死》には、歴史、記憶、そして政治の緊張が、

静けさの中に複雑に絡み合っているのです。

新古典主義は“冷たい”と思っていませんか?

新古典主義は、「冷たくて、ルールばっかり守る、堅苦しいスタイル」みたいに思われがちです。

でもこの絵をちゃんと見ると、その「厳格さ」の中に、ものすごく熱い、必死な思いがこもってると思いませんか?

たとえば──

・ソクラテスのあの身振りや、弟子たちの痛みをにじませる体のくねり。光と色彩のドラマ。

・ダヴィッド自身が絵の中に2度もサインしている。

ひとつ目は、画面右側、ソクラテスの足元で嘆く弟子クリトンのそば。理想に届かなくても、そこへ手を伸ばしたい──そんな苦悩と願いが込められています。

ふたつ目は、左側の沈黙するプラトンの近く。絵全体がプラトンの追憶として描かれている中で、ダヴィッドはそこに画家としての覚悟と、裏切られるかもしれない理想への信頼を刻んだのかもしれません。

同じ作品に二度サインするのは極めて異例。これは署名というよりも、「この絵にすべてを懸けた」ことの静かな宣言なのです。

つまり、ダヴィッドにとって新古典主義は、「どうしても伝えたい。どうしても、この瞬間を刻みたい。」そういう、押さえても溢れてしまう思いを、厳格な形の中に、逆に閉じ込めたのだと思います。

《ソクラテスの死》は静かに見えて、見れば見るほど魂が震えるような熱さを持っている。それがダヴィッドのすごさであり、私がダヴィットに惹かれてしまう理由でもあります。

この絵が描かれたのは、革命前夜だった

なぜダヴィットはこの絵を描いたのか?忘れてはならないのが、この絵が描かれた時代背景です。絵の歴史的背景を知っておくと、さらにこの絵の凄さが見えてきます、

① どんな時代だったのか?

絵が描かれた1787年、フランスはまだルイ16世による絶対王政のもとにありました。でも王政はすでに限界に近づいていて、国の財政は破綻寸前。民衆の不満は高まり、社会は不穏な空気に包まれていました。

・貴族や聖職者などの上層階級は特権をもち、税金を免除されていた

・一方、商人や農民などの平民は重い税に苦しんでいた

さらに、アメリカ独立戦争(1776年)の成功が、「自由」や「民主主義」という考えをヨーロッパにも伝え始めていた頃。フランスにも変革の波が、じわじわと押し寄せていました。

まさに──革命の直前。そんな、希望と不安が交錯する時代に、この絵は生まれたのです。

② この絵を頼んだのは誰?

この絵を注文したのは、フランス王政下で官僚を務めていた上層市民の2人でした。体制の中にいながら、社会をもっと民主的に変えようと考えていた改革派です。

《ソクラテスの死》を選んだのは、ソクラテスが、民主政のもとで不当な裁判にかけられながらも、最後まで自分の理念──正義や魂の不滅──を曲げなかった人物だったからです。彼の姿を「理想を貫く勇気」の象徴として、自分たちの信念と重ねたのですね。

つまりこの絵は、過去の物語を借りて、「たとえ理不尽でも、信じるもののために立ち向かう覚悟を持とう」という、強いメッセージだったのです。

③ ダヴィッド自身はどんな立場だったのか?

ジャック=ルイ・ダヴィッドは、この時点では王政に属していたわけではありませんが、改革の空気に強く共鳴していました。

・古代ギリシャ・ローマの理想に憧れ

・芸術を通して人々に道徳的な高揚を与えたいと考えていた

・「これからの社会に必要なのは、理念を貫く強さだ」と信じていた

だからこの絵は、単なる依頼で描いたものではありません。これこそ描かねばならないと、彼自身が心から燃えて描いた一枚だったのです。

④ アメリカともつながっている?

実はこの絵、アメリカとも関係があります。

当時、アメリカはイギリスから独立を果たしたばかり(1783年)。パリには、アメリカ独立宣言の起草者の一人、トマス・ジェファーソンが駐在していました。

ジェファーソンは、アメリカの理想──自由・平等・民主主義──をフランスにも広げたいと考え、フランスの改革運動にも強く共感していました。

彼は芸術にも造詣が深く、1787年のサロン(公開美術展)でこの《ソクラテスの死》を実際に目にし、深く感銘を受けたと記録されています。

この絵は、彼にとっても──「自分たちと同じ理想を信じている仲間が、フランスにもいる」という希望のしるしだったのです。

⑤ その後どうなったのか?

そして、この絵が完成してから2年後──1789年、ついにフランス革命が勃発します(バスティーユ襲撃)。

国王ルイ16世は処刑され、革命は頂点に達しますが、やがてその理想は、ロベスピエールによる恐怖政治(大量粛清)へと姿を変えていきます。

ダヴィッドもその時代のうねりの中で、政治に参加し、「芸術を通じて革命を支える」公式画家となりました。

しかし、ロベスピエールが失脚すると、ダヴィッド自身も投獄されます。かつて信じ、描いた理念は、現実の中で裏切られていったのです。

この背景を知ると、《ソクラテスの死》という絵に込められた重みと切実さが、さらに深く見えてきます。

まとめ

かつて芸術は、王や貴族の理想を描くものでした。崇高な理念、英雄的な姿。人間の「あるべき姿」を表すことが芸術の役割だったのです。

しかし時代が進むにつれ、その視線はしだいに現実へと近づいていきます。市民の暮らし、日常の風景、心の揺れや感情。芸術は「ありのままの人間」を見つめるものへと変わっていきました。

やがてカメラが登場し、リアルを写すという役目は、芸術から写真へと受け継がれていきます。

そして今。ネットやスマホ、SNSによって誰もが表現を発信できる時代。AIや加工技術が進み、美しさや表現はかえってどこまでも理想化されてはいませんか?

でも、ChatGPTのような生成AIが登場したこの数年、私たちはふたたび戸惑い始めている。何が本当で、何が演出で、どれが“私自身”なのか。境界線が、少しずつ曖昧になってきているのです。

こうして振り返ってみると、芸術の歴史は理想と現実のあいだを何度も行き来しながら、人間とは何か、人間らしさとは何かを問い続けてきたのかもしれません。

《ソクラテスの死》が描かれた時代は、理念や正義を信じる力がまだまっすぐに表現されていた、そんなひとつの節目だったように思えます。

その後の芸術家たちが自分らしさを模索したように、私たちもまた、人間らしさって何?と向き合っていくのかもしれないと思っています。

__________________________________________________________________

最後に少しだけ、最近あらためて感じたAIのすごさについて書かせてください。(きっと、これからますます避けて通れないテーマになっていくと思うので…)

このメールレターの文章も毎回かなりの時間を使って調査し考えて文章にしています。でもまもなくそれもAIがどんどんと作ってくれるようになります。それも1人1人の希望に合わせたカスタムメイドのようなものまでも可能になると、いやもうすでになっていますね・・・

外国語がわからなくても、専門用語がわからなくても、一度読んだだけじゃわからなくても、わかるまで何度も噛み砕いて説明してくれます。

そしてこんな近未来の美術館体験を、ふと想像してみたんです。

美術館にやってきた私はある一枚の絵の前に立つ。そうすると私のAIエージェントは「どう気に入ったこの絵?」と説明を始めた。

……誰が描いたか、どんな技法なのか、注文主や背景まで。そして、必要なら写真や資料まで見せてくれるなんて──まるで、絵と一緒に旅をしているみたいです。

たとえ私がヨーロッパの美術館にいても、いつでも日本語で対応してくれる。これまで何度もやり取りしているから、何を知りたいのか十分に理解してくれていて、こちらからあえて質問しなくても先回りして答えてもくれる。

「そうそう、前に見たいと言ってた絵、この美術館の別の部屋にあるよ。忘れずに行こうね。」・・・・ありがとうAIエージェント!

すでにデンマークやエストニアの美術館ではどんどんとAIを取り入れているといいます。

実際に使っていると、数ヶ月単位での進歩がわかり驚異的でもあります。

先日、前回書いたロココの記事を使い、最近知ったAIで男女2人が対話するポッドキャストを作りました。

つまり、AIは私の書いた文章をそれはそれはわかりやすいトーク番組にしてくれたのです。それも数分で。もうびっくりです。まだ不自然なところはありますが、まもなくそれも人間かそうでないかもわからなくなるのだと思います。ひやーすごい時代になったもんだ。

今回のメルマガの内容とも重なりますが、私もそんな時代の中でどんなふうに表現していくのか、色々と模索しているところです。